|

对虾冬棚养殖前期管理建议! |

| 信息来源:泰安大同不凡生物工程有限公司 发布时间:2020-11-5 8:29:21 浏览量:1156 次 |

一、养殖前期主要问题与分析

养殖前期一般是指池塘准备到放苗一个月。这个阶段时间相对短、对虾的存塘量少,一些管理细节容易被很多人忽视,结果会给中后期的养殖带来难度的增加。养殖前期,良好的水质、底质以及虾苗高存活率前提下的强健体质是后续顺利养殖的基础。目前珠三角区域养殖前期面临的主要要养殖问题有以下几个方面: 放苗初期的苗种损耗问题: 这个问题很多养殖户是察觉不到的,因为苗放下去即使有损耗也很难看到。但是到虾子上缯就会发现苗的成数低。其主要原因有两个方面:一是前期水质不达标(如氨氮偏高;重金属偏高;盐度偏低;消毒剂残留等),虾苗应激损耗。谈到这里,很多人就会反驳说:“我试水没问题啊!”。但其实,上述的很多指标对虾苗的影响是慢性的,其危害往往在放苗后的几天才显现出来,不是简单的试水就能看到的。二是敌害生物影响,如杂鱼、杂虾、大型的水生昆虫等。那这个问题的原因就要追溯到池塘准备阶段的进水和除杂环节了。

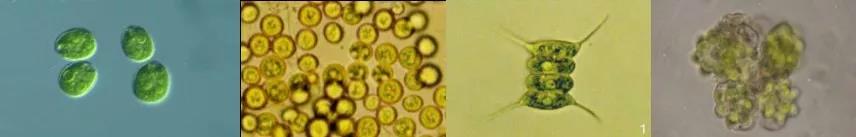

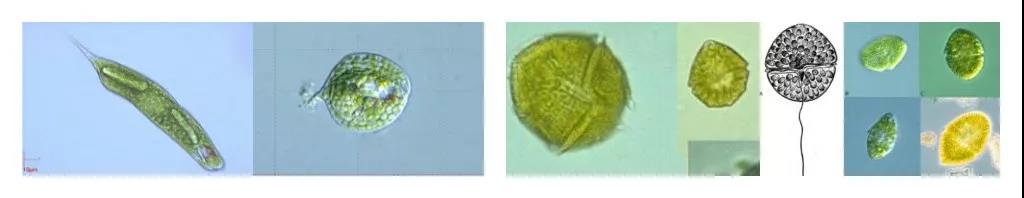

前期的藻相问题: 在珠三角淡水对虾养殖区,水源的富营养化问题非常突出,这也是导致蓝藻、裸甲藻等不良藻类爆发的根本原因。通常情况下,池塘进水消毒没几天,水质自然转为青绿色或是暗茶色,随之而来的是pH飙升,对虾应激。这种情况下,虾苗在上缯期发病率非常高。大部分养殖户没有很好的应对方法,当出现时,往往选择杀藻,重新培水。但这样的处理方式存在弊端:1、容易出现反复;2、风险比较大。 另一种情况比较情况是水清,通常出现在一些长时间晒塘的池塘。其原因是池塘营养盐相对缺乏,藻类生长繁殖受限,结果是透明度高甚至清澈见底。主要危害有两点:一是光线强,导致对虾应激大;二是天然饵料不足,影响对虾体质和成活率。 前期的藻相是否优良,直接影响虾苗的存活率及体质。如果藻相调节得不好,势必会给清罾期埋下很大隐患。 常见的绿藻: 绿藻  池塘不良藻类以蓝藻、裸藻和甲藻为主: 蓝藻  裸藻 甲藻  清缯期的肝脏问题: 近几年来,清缯期偷死的问题时有发生。我们可以看到红肝、黄肝与偷底紧密的联系在一起,可以说,清缯期偷死主要的表现就是肝胰脏的病变。其主要原因可以归纳为三个方面。一,毒素损伤。藻类毒素是虾子肝脏病变的一大杀手,我们可以看到,藻相不好的池塘对虾“转肝”就非常困难;此外,虾子摄食底泥和前期剩余霉变饲料,塘底有毒物质(如重金属、硫化氢、黄曲霉素)会对肝胰脏造成损伤。二,弧菌感染。上缯后,投喂量逐渐增加,塘底开始恶化,溶氧也随之下降,弧菌滋生的速度明显加快,有害菌会同食物一同进入肝胰脏,导致细菌感染的发生。珠三角池塘老化现象普遍,更加剧了弧菌的危害。第三,消化压力过大。这个阶段虾子食性开始转变,由摄食天然饵料转变为摄食人工配合饲料,同时,虾子进入快速生长期,吃食速度加快、吃料量增多,肝胰脏消化吸收压力明显加剧。肝脏调理,几乎是每个养殖户都会做的一项工作,但实际生产过程中,很多人都是在清罾阶段看到“问题”才采取措施,其实已经相对滞后。 二、 养殖前期管理措施 从上面的分析可以看出,养殖前期的管理其实是包含了“放苗前的准备工作”和“放苗至清缯期管理”两大方面的工作。 放苗前的准备工作 1、做好塘底的处理:预留充足的准备时间,通过推、洗、晒的方式改良塘底,移除塘底积累的有机质。如若无法做到,可通过生石灰铺底的方式来改良塘底(对于塘底淤泥多,底质偏酸的塘尤为必要)。 2、调好水再放苗:完成进水后,预留一周左右的时间调水,其中包括除杂、消毒、处理氨氮、处理重金属等常规操作。但重要的一项工作是调节藻相,即培养出绿藻、硅藻等有益藻种,避免蓝藻或是裸甲藻成为优势。具体做法为:水体消毒后,待消毒剂毒性消失,使用发酵饲料的方法来肥水。使用方法:1包0#饲料+1包酵之源+8斤红糖+200斤水密封发酵48小时,即可满足10亩塘培水。 3、放苗前做好防应激和补矿工作。放苗前,防应激大部分养殖户都会做,但是补矿却很少人会关注。虾苗蜕壳周期本来就很短,加上水质差异导致的应激,所以虾苗放到塘里很快就会蜕壳,及时补充易于吸收的矿物质,能够帮助虾苗快速硬壳,提高存活率。 放苗至清缯管理 1、放苗后持续拌喂。健肠护肝,同时产品复配促进脂肪代谢成分,可有效降低肝脏消化压力。 2、上缯前改底:在土塘养殖过程中,前期投喂过量是一种普遍现象,高蛋白的粉料对塘底的污染不容忽视,对清罾阶段的水质和转肝都有不利影响,因此及时改底十分必要。 3、清缯期调肝:根据清罾后肝脏情况选择是否需要采取特殊操作来调理或是补救。如肝脏出现发红、发黄情况,可使用中草药(三黄、五黄等)泼水拌料。

来源 | 综合整理 版权归原作者所有,如有侵权,敬请联系删除! |

| A PROFESSIONAL MICROBIAL MANUFACTURING PROFESSIONAL SERVICE PROVIDERS 微生物专业制造服务商 |